残業代請求に強い弁護士が見つかるサイト

残業代請求に強い弁護士を「相談件数・閲覧数・おすすめ」で厳選!

-

大阪対応

住所 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-13-17 ナンバ辻本ビル4階 最寄駅 難波駅からは徒歩3分 南海高野線の「堺東駅」から徒歩3分 -

大阪対応

住所 〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町1-3-18イディアクロス天満橋ビル5階 最寄駅 「天満橋」駅から徒歩3分 -

東海対応

住所 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-10-6 ノリタケ第1ビル3階 最寄駅 「名古屋駅」徒歩5分

※表示順について

弁護士事務所の表示順については以下の基準に基づいて決定しています。

・有料掲載事務所を一部優先的に表示しています

・指定されたエリアの事案に対応可能かどうか

・掲載期間中の問い合わせの件数

・有料掲載事務所を一部優先的に表示しています

・指定されたエリアの事案に対応可能かどうか

・掲載期間中の問い合わせの件数

都道府県から残業代請求に強い弁護士を探す

残業代請求・不当解雇など労働問題の記事を多数掲載

残業代

残業代請求を弁護士に無料相談しよう!弁護士費用はどの程度かかる?

2025年1月6日20,305 view

残業代請求を弁護士に無料相談しよう!弁護士費用はどの程度かかる?

2025年1月6日20,305 view 残業代請求の時効は2年から当面3年に延長へ!残業代請求はどう変わる?

2025年4月23日8,560 view

残業代請求の時効は2年から当面3年に延長へ!残業代請求はどう変わる?

2025年4月23日8,560 view テレワークで残業代は認められる?請求の条件と支払い不可への対処法

2025年1月6日21,165 view

テレワークで残業代は認められる?請求の条件と支払い不可への対処法

2025年1月6日21,165 view 病院の残業代未払いの実際~医師・看護師の残業代未払いが発生しやすい理由

2025年1月6日11,013 view

病院の残業代未払いの実際~医師・看護師の残業代未払いが発生しやすい理由

2025年1月6日11,013 view 未払い残業代請求には証拠収集が重要!立証責任は請求者にある

2025年4月23日11,869 view

未払い残業代請求には証拠収集が重要!立証責任は請求者にある

2025年4月23日11,869 view

不当解雇

不当解雇に対する慰謝料はいくら?~不当解雇された会社に損害賠償を請求!

2025年2月7日174,383 view

不当解雇に対する慰謝料はいくら?~不当解雇された会社に損害賠償を請求!

2025年2月7日174,383 view 不当解雇の相談先はどこ?労働基準監督署に相談するのが正しい?

2025年2月7日101,907 view

不当解雇の相談先はどこ?労働基準監督署に相談するのが正しい?

2025年2月7日101,907 view 不当解雇の紛争中でも受けられる「失業保険の仮給付」

2025年2月7日44,079 view

不当解雇の紛争中でも受けられる「失業保険の仮給付」

2025年2月7日44,079 view 不当解雇の証拠になるのはどんなもの?

2025年4月23日27,422 view

不当解雇の証拠になるのはどんなもの?

2025年4月23日27,422 view 会社から強制解雇された!未払いの給料はちゃんと支払われる?

2025年2月7日37,488 view

会社から強制解雇された!未払いの給料はちゃんと支払われる?

2025年2月7日37,488 view

労働審判

労働審判の流れ|申立ての準備から調停・審判までの流れを知ろう

2025年1月6日18,196 view

労働審判の流れ|申立ての準備から調停・審判までの流れを知ろう

2025年1月6日18,196 view 労働審判は弁護士に相談すべき?

2025年1月6日11,972 view

労働審判は弁護士に相談すべき?

2025年1月6日11,972 view 労働審判は弁護士に相談すべき?

2025年1月6日5,975 view

労働審判は弁護士に相談すべき?

2025年1月6日5,975 view 労働審判の申立て費用|弁護士を利用すると金額はどのくらい?

2025年1月6日20,079 view

労働審判の申立て費用|弁護士を利用すると金額はどのくらい?

2025年1月6日20,079 view 労働審判とは労働問題をスピーディに解決することができる制度!

2025年1月6日8,959 view

労働審判とは労働問題をスピーディに解決することができる制度!

2025年1月6日8,959 view

労働問題

内定取り消しに遭ったら|会社への対応方法や事前の対策方法を知る

2025年1月6日30,099 view

内定取り消しに遭ったら|会社への対応方法や事前の対策方法を知る

2025年1月6日30,099 view 労働問題における証拠保全|交渉や裁判を有利に進めるには証拠が必要

2025年1月6日17,084 view

労働問題における証拠保全|交渉や裁判を有利に進めるには証拠が必要

2025年1月6日17,084 view 変形労働時間制を採用している会社で起こりうる問題点とは

2025年1月6日112,211 view

変形労働時間制を採用している会社で起こりうる問題点とは

2025年1月6日112,211 view 派遣法の改正が引き起こす「2018年問題」の問題点

2025年1月6日29,513 view

派遣法の改正が引き起こす「2018年問題」の問題点

2025年1月6日29,513 view 労働問題を法テラスに相談するメリットと注意点

2025年4月23日35,244 view

労働問題を法テラスに相談するメリットと注意点

2025年4月23日35,244 view

労災

仕事中の新型コロナウィルス感染、労災は認められる?

2025年1月6日18,557 view

仕事中の新型コロナウィルス感染、労災は認められる?

2025年1月6日18,557 view 労災の休業補償はいくら、いつまで給付される?申請方法とルール

2025年1月6日35,446 view

労災の休業補償はいくら、いつまで給付される?申請方法とルール

2025年1月6日35,446 view 仕事中の怪我・病気で労災がおりない!まず被災者が確認すべきこと

2025年1月6日148,198 view

仕事中の怪我・病気で労災がおりない!まず被災者が確認すべきこと

2025年1月6日148,198 view 労災で後遺障害を認定された!労災保険の障害補償給付を受けるには

2025年1月6日72,255 view

労災で後遺障害を認定された!労災保険の障害補償給付を受けるには

2025年1月6日72,255 view 労災申請の手続き方法と流れ、認定されなかった場合の対処法

2025年1月6日22,979 view

労災申請の手続き方法と流れ、認定されなかった場合の対処法

2025年1月6日22,979 view

残業代を請求できる人1日8時間以上、週40時間以上働いている人

一つでも当てはまるならまずは相談

- サービス残業をしている

- 休日出勤がよくしている

- 年俸制・歩合制だから、残業代が出ない

- 管理職だから残業代が出ないと言われている

- タイムカードの記録と実際の残業が違う

- 前職で残業していたが、残業代が出なかった

- 会社に残業代の支払いを拒否された

- 何時間働いても、残業代が固定されている

- フレックスで残業代の支払いはないと言われている

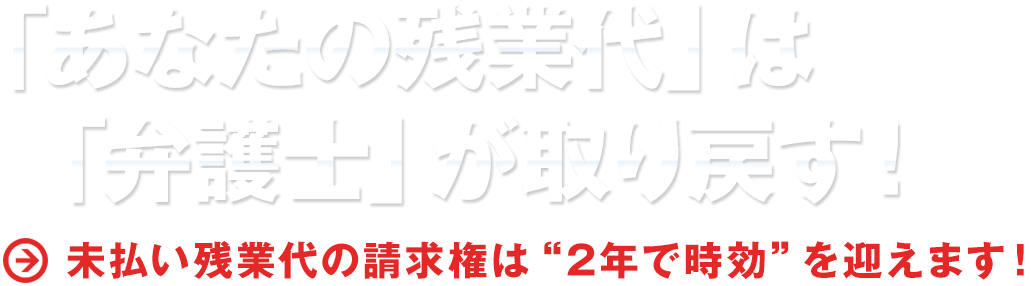

残業代が消滅する前にご相談を

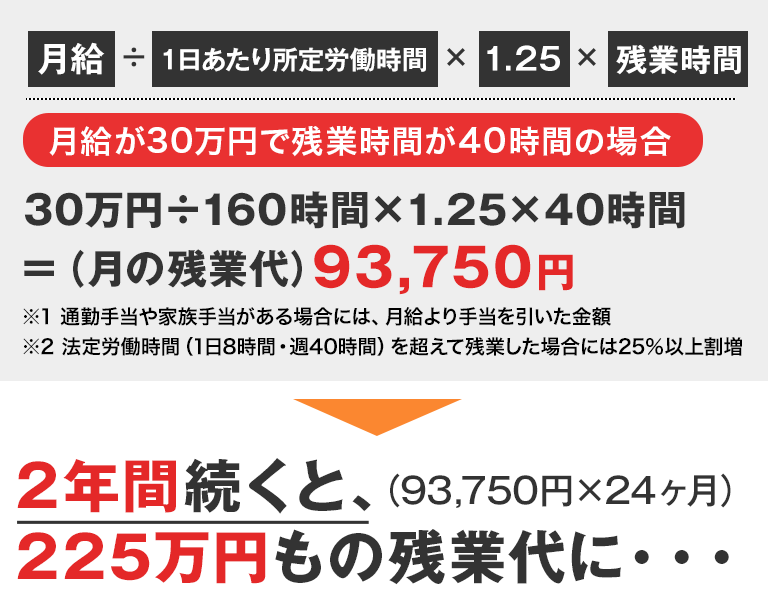

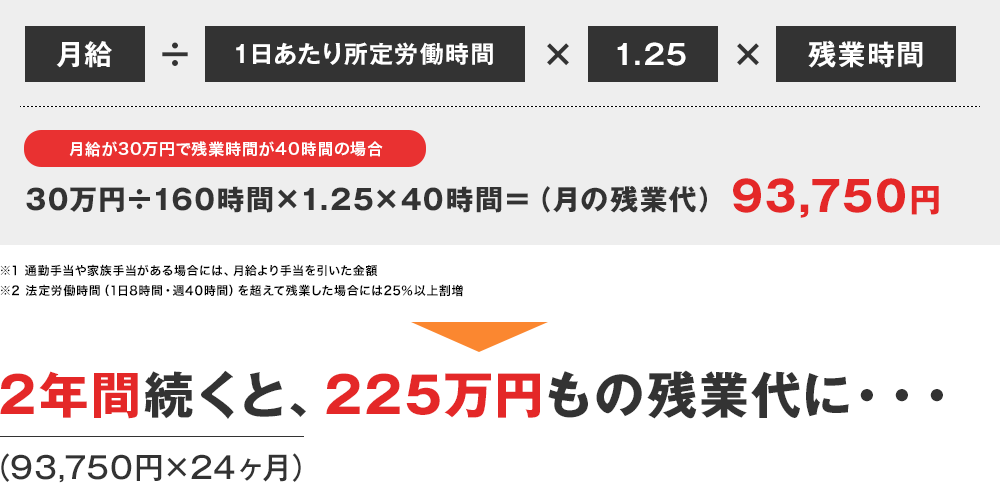

残業代請求する前に、未払い残業代を計算する

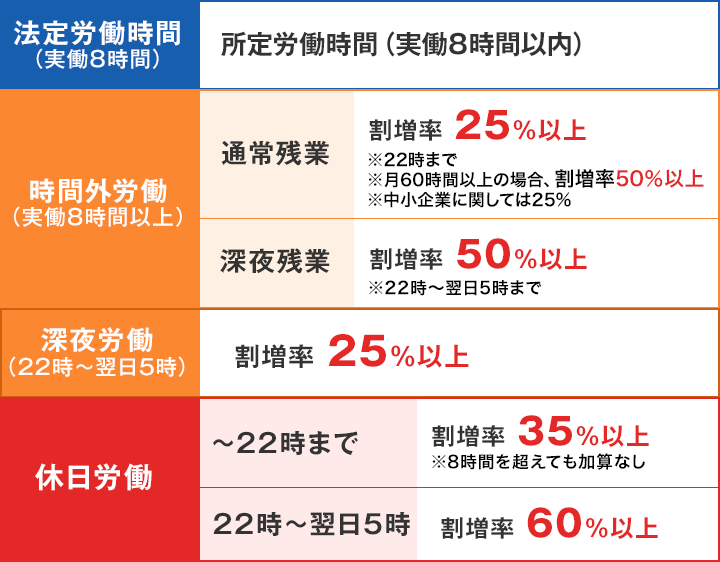

残業代の目安金額の計算方法

法定労働時間と残業代が割増になるケース